Era il 1995 ed ero un teenager che viveva ai confini dell’impero della provincia emiliana. Non sapevo nulla di moda e ancora meno di me stesso. Ma come tanti ragazzi, il sabato pomeriggio lo passavo in città a fare le vasche in cerca di fortuna o qualsiasi cosa che scuotesse la routine della mia solita quotidianità.

In una traversa di via Emilia, a Reggio, c’era un negozio che vendeva quello che, in un mondo pre-internet, rappresentava il passepartout per avere uno stile.

Ai tempi, non era facile entrare in quei negozi con la sicurezza di chi sapeva cosa scegliere. Ma avevo capito che li dentro avrei potuto trovare qualcosa che sarebbe stato in grado di raccontare la mia personalità.

Ogni sabato, quelle vetrine erano il primo posto che visitavo per capire cosa succedesse nel mondo e, durante il resto del mio peripatetico pomeriggio ciondolante senza una vera meta, ragionavo su quando potessi spingermi per trovare qualcosa che desse un senso al percorso di epressione di me stesso.

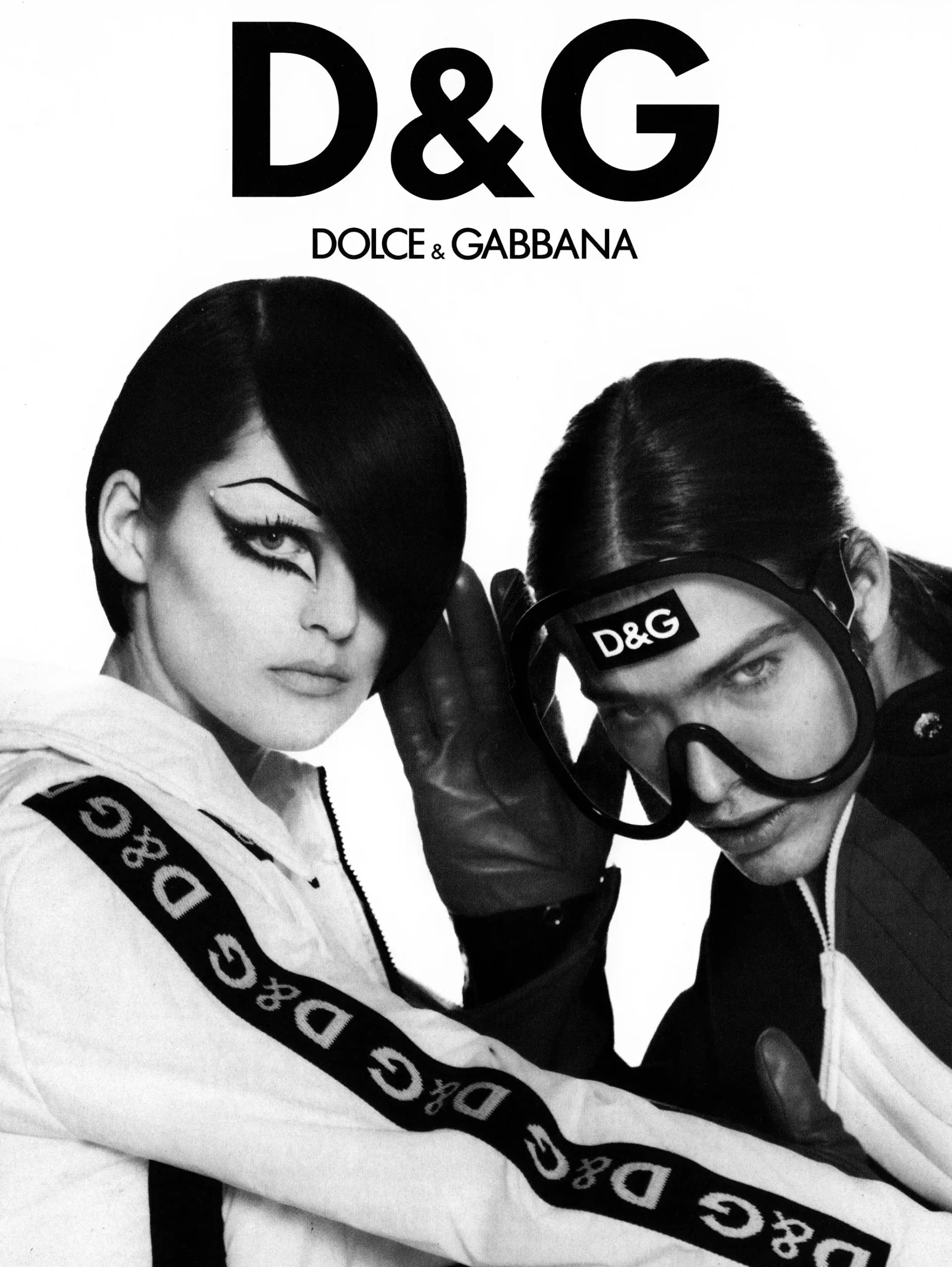

Quel giorno, Dolce&Gabbana, brand ai tempi sconosciuto a (quasi) tutti, stava lanciando la sua “seconda linea”, definita, in modo tanto semplice quanto iconico: “D&G”.

Col senno di poi, potrei farvi una spiega delle leve di marketing alla base del motivo di quella strategia, sul concetto di entry level nel mercato per un marchio, etc, etc… Ma non è il mio obiettivo ora. Non solo perché i brand hanno ormai abbandonato quell’approccio, ma soprattutto perché per me, in quel momento, fu un’epifania, la chiave di volta per accedere a qualcosa che mi avrebbe definito o, banalmente, reso socialmente visibile.

Era la mia, personale, genesi del FOMO.

Adesso sarei sorpreso per come un brand, 30 anni fa, fosse cosi lucido da orchestrare magistralmente un’immagine coordinata a livello locale: quel pomeriggio, in quel negozio (visionario) di Reggio Emilia, un carrettino Siciliano spremeva arance per raccontare il DNA di una collezione fatta, letteralmente, di pochisimi pezzi basici (almeno quelli in vendita), ad un pubblico, tipo me, che fino al giorno prima raccontava tronfio: “Questi pantaloni sono di Ais-berg”.

Comprai 2 canotte. Una bianca e quella nera che indosso ora nella foto. 35.000 lire. L’una. Nel sistema economico di un ragazzo di 17 anni che riceveva una paghetta settimanale + bonus nonna, equivalevano al premio di una doppietta di 9 in latino scritto.

Ma tutto era speciale quel pomeriggio. A partire dal packaging, che dalla classica borsa di carta si era trasformato in una sacca in rete di cotone presa in prestito dai pescatori di Mazara del Vallo e conteneva un look book della collezione ispirata ad un ipotetico futuro dal gusto retró dove i codici siciliani venivano raccontati attraverso materiali tecnici quasi alieni nella loro trasparente asetticità decorata dalle mani della tradizione sartoriale palermitana.

Un contrasto che mi travolse.

La direzione creativa della campagna, se non sbaglio, era curata da Giovanni Bianco e Susanna Cucco. E quelle immagini, per anni, furono per me la Bibbia di un’estetica talmente innovativa da essere inarrivabile nella sua ispirazionalità.

Tornai a casa con due (2!) pezzi che non sapevo se (e quando) avrei mai indossato. Tuttavia, quel logo a vista, così gridato, iniziava ad essere sempre più evidente attorno a me, in un processo di endorsement che, ai tempi, nemmeno era stato coniato come termine. La prima che ruppe il ghiaccio fu Giorgia, a Sanremo.

Ricordo ancora un sabato mattina, mentre facevo colazione in cucina, un articolo nella pagina di costume del Resto del Carlino, in cui una giornalista (sicuramente Eva Desiderio) scrisse un pezzo su Dolce&Gabbana, ai tempi ancora definiti come enfans terribles della moda, dicendo, con un certo sarcasmo complice, che “le loro giacche con silhouette da Narciso, ormai si vendevano come panini”.

E’ stata una delle poche volte in cui mi sono identificato con l’esemplificazione estetica dei valori di un brand.

Più avanti, vidi una t-shirt color carne in una pubblicità e decisi che, portanto una tesi sull’estetismo all’esame di maturità, dovevo indossarla per essere credibile nella mia narrazione su Oscar Wilde e il suo notorio abbandono alle tentazioni estetiche. Non riuscendo a trovarla tra i miei (pochi) canali disponibili, andai direttamente a Milano, nel NEGOZIO di via della Spiga, con in mano il foglio di giornale strappato da Max (magazine che ai tempi era il vademecum dello stile maschile) sicuro che, andando direttamente sul monte, gli dei della Magna Grecia sarebbero stati clementi e avrebbero esaudito la mia richiesta . Una mossa che anche ora, a distanza di 30 anni, trovo tanto ardita quanto ammirevole.

Ma il destino fu avverso. Era esaurita.

In quel momento ho capito che l’audacia é la virtú dei forti, ma i forti sono quelli che devono poi gestire il compromesso.

E quindi alla fine ho indossato altro, ma con la consapevolezza che l’espressione di me stesso da quel momento in poi sarebbe diventata molto più elaborata e coraggiosa di quello che credevo fosse possibile.

E cosí, uscito dall’esame, mi feci accompagnare direttamente nel negozio di Reggio Emilia per prendere, come regalo, quella giacca di Dolce&Gabbana in nylon nero che avevo chiesto di tenermi da parte.

Sapendo che sarebbe stata venduta con la velocità di un panino.